Pour atteindre la parité hommes-femmes à 50-50, les femmes doivent comptent sur les quotas dans le Sud comme le Nord, même si cela ne doit être qu’une phase transitoire seulement. Ceci permet de forcer la présence des Femmes, convaincre les sceptiques et éventuellement de montrer l’exemple. Cependant, si cet état doit devenir permanent cela serait un échec cuisant de toutes les politiques menées pour promouvoir la Parité. UFFP a rencontré Caroline Ressort de l’ Observatoire de la parité en France pour faire le point sur le sujet.

Caroline Ressot Secrétaire Générale de l’Observatoire de la parité en France s’exprime sur le sujet.

1/ la parité pour vous cela signifie ?

Parité signifie étymologiquement « divisible en deux moitiés », par exemple, 50% de femmes, 50% d’hommes. La parité ne peut être confondue avec l’égalité : elle est un outil pour accéder à l’égalité. Promu dès les années 90 par les instances européennes et internationales, son principe a été voté en période de cohabitation et inscrit dans la constitution française en 1999.

La parité politique a pour objectif une égale représentation, 50% de femmes et 50% d’hommes, aux mandats électoraux et aux fonctions électives. La parité ne peut être confondue avec un objectif chiffré ou quota car ce n’est pas un système d’action positive temporaire mais bien l’objectif à atteindre et à respecter.

En France, le système des quotas a été récemment utilisé dans le domaine des responsabilités professionnelles et sociales avec l’adoption en janvier dernier de la loi Copé-Zimmermann visant un objectif de 40% de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises privées et publiques.

2/ quelles sont les spécificités de la femme quand elle est au pouvoir ?

Les femmes n’exercent pas le pouvoir d’une manière spécifique lorsqu’elles accèdent à des postes à responsabilité. Nous ne pouvons, ni ne devons parler de spécificité féminine dans l’exercice du pouvoir. Leur façon différente d’exercer le pouvoir réside à la fois dans la diversité de leur parcours professionnels et personnels et dans les écueils auxquels elles ont dû parfois faire face pour y accéder.

Concrètement, des thèmes qui n’ont jamais été abordés jusque-là vont être mis à l’agenda par les femmes parce que celles-ci sont inscrites dans le quotidien, du fait de la gestion des doubles ou triples journées et qu’elles comprennent donc la nécessité ou l’urgence qu’il y a à prendre des mesures. Elles seront parfois tenaces et déterminées parce que tant dans leur carrière professionnelle que politique, elles auront dû déployer des talents extraordinaires alors qu’on ne demande pas tant d’efforts à leurs homologues masculins.

Si spécificités il y a, elles sont dues à une assignation sexuée des rôles depuis très longtemps, qui cantonne encore les femmes à des dossiers dits, à tort, « féminins », comme l’enfance ou les affaires sociales. Les hommes n’ont-ils pas d’enfants ? Les hommes ne sont-ils pas concernés par les politiques sociales ?

La question des spécificités ne se posera plus lorsque la présence de plus en plus importante de femmes à des postes à responsabilité remettra au cœur de la vie politique celle de la bonne gouvernance.

3/ la politique des quotas un mal nécessaire ?

OUI. Même si, dans le domaine politique, il n’a pas été prévu de quotas mais des contraintes et incitations paritaires, cette étape était essentielle, un mal nécessaire. Dans le domaine politique, il importe que la société dans son ensemble soit représentée dans sa mixité et sa diversité, notamment au sein du Parlement, afin que les aspirations et les besoins de tous et de toutes soient pris en compte. Mais lorsque, pendant des siècles, le pouvoir a été concentré aux mains de quelques hommes, il est difficile de le concevoir autrement, ce qui n’enlève aucune qualité aux autres membres de la société. Les qualités requises pour exercer des responsabilités (politiques ou professionnelles) ne sont pas innées mais acquises, transmises. Lorsqu’il a fallu faire les listes « chabada » pour les élections municipales, régionales ou européennes, des voix (masculines principalement) s’élevaient pour s’interroger sur la faisabilité d’une telle entreprise : « où allons-nous trouver des femmes ? ». Aujourd’hui, la question ne se pose plus vraiment puisque le vivier est existant (52% des Français sont des Françaises et donc des citoyennes). Ces élections ont permis à des femmes d’acquérir des connaissances et compétences, notamment politiques.

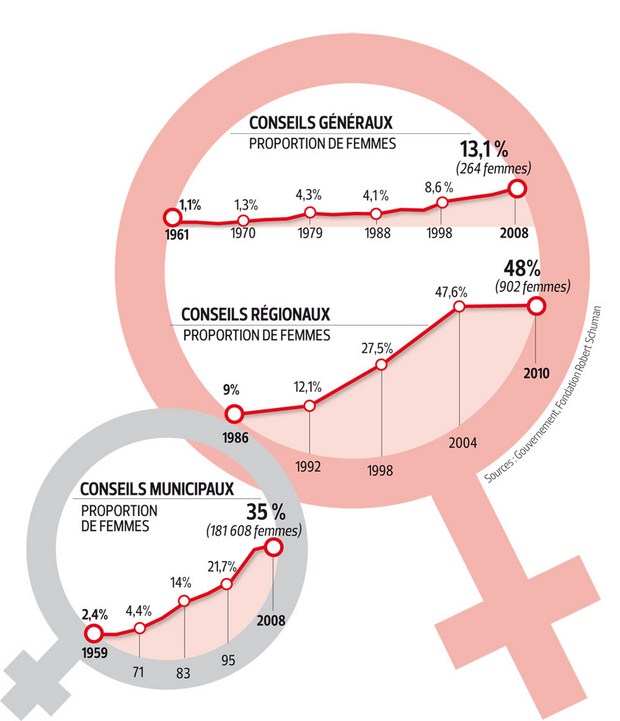

A l’heure où on ne compte que 15,3% de femmes dans les conseils d’administration du C.A.C. 40, la politique des quotas est une nécessité. Mais son objectif final est de devenir à terme inutile. Les objectifs chiffrés (ou quotas) pour la composition des conseils d’administration des entreprises, votés en janvier 2011, s’inscrivent dans une démarche d’action positive. Ils sont progressifs (20% puis 40%), temporaires (6 ans) et ont clairement pour but de modifier les habitudes de nomination des administrateurs. Cela permettra, comme pour le politique avec les conseillères municipales et régionales, de créer un vivier de femmes, du moins de le visibiliser et de les identifier comme administratrices potentielles, car ces dispositifs sont efficaces. Pour comparaison, dans les conseils généraux, où il n’y a pas de contrainte, en 53 ans, le pourcentage de femmes est passé de 0,7% à 13,8%…

4/ parlez nous de l observatoire – du rôle des défis

Dans le contexte de la 4ème conférence mondiale des femmes de Pékin, l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a été pensé par deux femmes : Roselyne Bachelot-Narquin, actuelle ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à l’époque députée, déléguée aux femmes du RPR et Gisèle Halimi, avocate et présidente de Choisir la Cause des femmes, association créée avec Simone de Beauvoir.

Accompagnées et soutenues par des femmes élues, des membres d’associations ou encore des universitaires, elles sont allées rencontrer tous les candidats à l’élection présidentielle de 1995 pour défendre l’idée de la parité, pour une meilleure représentation des femmes au Parlement. Si Edouard Balladur s’était déclaré favorable à l’instauration d’un quota de 30% de femmes, Jacques Chirac et Lionel Jospin s’inscrivaient dans une démarche de parité (50/50) et soutenaient l’idée de la création d’un observatoire, cadre approprié pour préparer une telle réforme. Jacques Chirac est élu et crée, en octobre 1995, l’Observatoire, institué auprès du Premier ministre, conformément aux engagements pris lors de la conférence de Pékin. Il nomme Roselyne Bachelot Rapporteure générale de l’Observatoire, ainsi que 18 autres membres dont Gisèle Halimi (aujourd’hui, l’Observatoire compte 37 membres). Le premier chantier pour ce conseil, comme pour le suivant mené par Dominique Gillot, est l’élaboration de recommandations en vue de la réforme constitutionnelle de juillet 1999.

Si son principal thème de travail est la parité, l’OPFH travaille aussi aujourd’hui sur les thèmes des violences faites aux femmes, de l’égalité professionnelle, etc. Nous avons par exemple suivi avec attention la réforme sur les retraites, réforme au sujet de laquelle nous avons fait des recommandations dont certaines ont été reprises dans la loi.

La première mission de l’Observatoire est de mettre en évidence les inégalités entre les femmes et les hommes aujourd’hui, dans les domaines politique, économique et social, grâce notamment à la centralisation et diffusion de données et d’études. Afin de résorber ces inégalités, l’Observatoire peut faire au gouvernement, des recommandations, qui sont le résultat d’un travail conjoint entre les membres de l’institution et les experts auditionnés.

Afin de répondre à sa mission d’information, l’Observatoire de la parité lancera mi-juin son nouveau site internet. Ce site permettra de valoriser des études et travaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi que les travaux de l’Observatoire lui-même ou encore des initiatives et pratiques innovantes en terme de lutte contre les inégalités.

5/ une volonté politique mais dans les faits qu’en est il ?

Depuis la réforme du 8 juillet 1999, plusieurs lois d’application ont été adoptées, qui prévoient, selon les modes de scrutin, des contraintes ou des incitations différentes. Force est de constater, que pour les scrutins de liste, pour lesquels il y a des contraintes paritaires, la parité est une réalité y compris au sein des exécutifs. Dans les conseils régionaux par exemple il y avait, en 2010, 48% de femmes contre 27,5% en 1998. En revanche, même si les scrutins uninominaux ne sont pas, par essence, incompatibles avec la parité, les incitations, lorsqu’elles existent, ne suffisent pas et les assemblées sont encore majoritairement masculines : les chiffres des dernières cantonales ne montrent qu’une légère évolution dans la représentation des femmes aux postes de conseillères générales puisqu’elles sont passées de 9,8% en 2001 à 13,8% en 2010.

Pour que cette évolution s’inscrive dans la pérennité, il est essentiel que les partis politiques s’engagent concrètement. En France, les grands partis préfèrent encore se priver d’une partie importante de la dotation publique plutôt que d’investir autant de femmes que d’hommes aux élections législatives : en 2010, le montant des retenues sur la dotation au titre de la parité s’élevait pour l’UMP à 4 130 603,9€ et à 516 373,3€ pour le PS.

La réforme des collectivités territoriale montre que le soutien politique est toujours aujourd’hui indispensable. En effet, en choisissant comme mode de scrutin, le scrutin uninominal dont on a pu observer les résultats en termes de parité en mars dernier (à savoir un conseil général composé de plus de 85% d’hommes), cette réforme concourt à une régression paritaire dans les prochains conseils territoriaux. Quand bien même les retenues sur la dotation publique, ne portant que sur les candidatures, concerneront aussi des élections, les partis peuvent encore choisir de se priver de finances publiques plutôt que d’investir des femmes et surtout, de les faire élire.

6/ beaucoup de forums de femmes pullulent cela signifie que c est toujours d’actualité pourtant les lenteurs subsistent

Les femmes s’organisent et se regroupent entre elles depuis très longtemps, c’est une façon pour elles de faire entendre leurs revendications. En effet, dès la fin du XIX ème siècle, lassées par des gouvernements qui ne les écoutaient pas, elles ont décidé de se regrouper et d’investir les nouvelles instances intergouvernementales, la SDN puis l’ONU, afin d’être considérées et reconnues comme actrices de la reconstruction de leur pays.

Grâce notamment à l’organisation des conférences mondiales sur les femmes de l’ONU à partir de 1975, les femmes ont commencé à constituer de nouveaux et nombreux réseaux, partout dans le monde. Si les réseaux de femmes sont très visibles aujourd’hui, c’est parce qu’ils bénéficient des possibilités offertes par internet en particulier et le développement des média en général. Si l’union faisait la force autrefois, c’est toujours le cas aujourd’hui et les femmes continuent en effet de s’unir, localement, nationalement ou internationalement.

La lutte en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes est en effet toujours d’actualité. L’accès aux ressources, à la propriété ou encore aux postes de décision sont toujours sources d’inégalités entre les sexes : les femmes représentent en 2011, environ 19% des parlementaires du monde, toutes chambres confondues. Selon la théorie de la masse critique d’Anne Phillips, en dessous d’un certain seuil de représentation, une catégorie de personnes, ici les femmes, aura des difficultés à faire valoir ses droits. Certains sujets qui les touchent de plein fouet peuvent donc être portés plus fortement par des femmes.

7/ des solutions des défis? / Quelle stratégie pour constituer des leviers de modernisation des femmes ?

Certains hommes ont encore du mal à concevoir qu’une femme puisse assumer des responsabilités politiques ou économiques parce qu’ils n’en ont pas l’habitude. Certaines femmes refuseront de les accepter pour la même raison : l’habitude. Pour rappel, lorsque des quotas sont mis en place, les personnes recrutées, nommées, le sont à « compétence égale » et pas simplement pour le fait d’être une femme. La nécessité de changer les mentalités apparait clairement, ainsi que l’importance du rôle de l’éducation afin d’aborder dès le plus jeune âge la question de l’égalité des sexes. Le cadre légal est souvent une étape essentielle dans l’évolution des droits et des situations, mais il faut ensuite que les dispositions soient mises en œuvre, comprises, accompagnées.

Aujourd’hui, les limites à la parité politique et économique résident principalement dans la difficulté à partager les responsabilités entre les femmes et les hommes. Concrètement, les freins principaux sont le cumul des mandats, la faible implication des partis politiques dans sa mise en œuvre et, ce qui est commun à tous les domaines, le non-partage des responsabilités professionnelles, politiques et familiales.

Les limites ne sont pas liées vraiment au système paritaire ou à un objectif chiffré mais à la difficulté à accepter un changement profond de société : passer d’un système universel de domination masculine à un système de partage des responsabilités et du pouvoir. C’est pourquoi, pour les femmes, entre femmes, il faut créer des réseaux pour s’informer, se former, s’entraider ; avec les femmes et les hommes, il faut organiser du mentorat pour former, passer le relais et il faut permettre aux hommes de s’impliquer davantage dans les responsabilités domestiques et familiales.

8/ quel partenariat entre les femmes du sud et du nord en vue de mener de front ce même combat?

Il est important de partager, entre les femmes et les hommes du monde entier, expériences et connaissances en termes de lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dans ses dimensions politique et professionnelle notamment. Cette collaboration est importante dans le but de passer rapidement d’une égalité de principe à une égalité réelle, au nord comme au sud.

Le Women’s tribune qui s’est déroulé à Essaouira en mai 2011 avec pour thème «Femmes et pouvoir : du discours à l’action», est l’exemple concret d’une collaboration dans le but d’accéder à une égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des pays, au nord comme au sud.

L’échange d’expertise est une volonté qui aussi portée par l’Observatoire de la Parité entre les Femmes et les Hommes à travers sa participation au Réseau des Observatoires de l’Égalité de Genre, réunissant 10 partenaires, représentants de 7 pays : le Burundi (Observatoire de l’Intégration de la Dimension Genre et de l’Emploi), la France (Chaire UNESCO sur la formation des professionnel-le-s du développement durable, l’OPFH et l’Observatoire International de la Violence en Milieu Scolaire), le Gabon (Observatoire des Droits de la Femme et de la Parité), Madagascar ( Centre d’Observation et de Promotion du Genre), le Maroc (Observatoire de l’Intégration de la Femme dans la Vie

Politique, Observatoire de l’Initiative Nationale de Développement Humain), le Sénégal (Observatoire des Relations de Genre, Observatoire de la Parité) et la Tunisie (Observatoire de la Condition de la Femme).

9/ en France et ailleurs en Europe quelles sont les statistiques ? Qu’en est-il des femmes du sud quel regard portez-vous ?

Il y a 26,07 % de femmes en moyenne dans les gouvernements de l’Union européenne allant d’aucune en Hongrie et République Tchèque à 55 % pour la Finlande. Avec 30,43 % de femmes au gouvernement en 2007, la France est à la 9ème place sur 27. En 2008, 32,3% des cadres de directions et dirigeants d’entreprises privées sont des femmes dans l’Union Européenne, les chiffres allant de 39,2% en France à 9,7% à Chypre.

La représentation des femmes aux postes à responsabilités politiques et professionnelles est encore à améliorer aussi bien dans les pays du Nord que du Sud. Ces derniers sont au cœur d’une évolution positive. En effet, le Rwanda et l’Afrique du Sud sont parmi les trois pays ayant le plus de femmes dans leur Parlement (plus de 50% au Rwanda et plus de 30% en Afrique du Sud). Plus récemment, en Tunisie, un décret-loi instaurant la stricte parité sur les listes électorales a été adopté par la Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.

Le 24 mai, Idriss Ndélé Moussa, Président du Parlement panafricain nous a donné à toutes et à tous des raisons d’espérer en rappelant le rôle crucial des femmes dans la société et en affirmant avec force que « l’avenir s’écrit au féminin ».

10/ les questions identitaires la religion peuvent aussi être un frein quelle solution apporter

Il faut voir la question de la laïcité et celle des droits des femmes comme des réflexions sur le vivre-ensemble. En effet, la laïcité et la lutte pour le droit des femmes sont des questions qui sont très liées car il est plus aisé d’avancer en matière de droits des femmes dans un pays laïc, c’est-à-dire dans un pays où l’ensemble des religions est respecté.

Dans les deux cas, il s’agit de travailler à donner à chacun et chacune le respect qui lui est dû.

Caroline Fourest réaffirme ce lien étroit, cette « jonction entre le combat pour la laïcité et le combat féministe ». L’un et l’autre se complètent car selon elle : « le féminisme laïc est l’antidote aux antiféminismes » puisque tous les intégrismes pèsent sur le corps des femmes et sur leurs droits ».

11/ que pensez vous des initiatives telles que UFFP, l éthique, le développement durable, le dialogue peuvent aider?

Ces initiatives permettent de mettre la question des droits des femmes au cœur de la paix. Les femmes en effet peuvent et doivent faire partie des processus de paix autant que des processus de décision politique dans leur ensemble.

Les initiatives telles que UFFP permettent de mettre en valeur le talent indéniable de la styliste, ainsi que d’exposer les talents et savoir-faire des artisan-e-s dans ce travail de qualité. Le travail conjoint entre femmes et hommes participe également à une égalité dans les faits.

De plus, comme il a été soulevé lors des débats qui ont eu lieu pour le sommet mondial des parlementaires du G8/G20 les 16 et 17 mai, il est important de permettre et de développer l’indépendance économique des femmes car celle-ci a des conséquences directes et indirectes importantes sur de nombreux domaines.

Votre projet redonne une certaine actualité aux objectifs des conférences mondiales sur les femmes de l’ONU, intitulées « lutte pour l’égalité, le développement et la paix ». Il est en effet encore nécessaire de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, d’assurer l’intégration des femmes dans l’effort de développement et d’accroitre la participation des femmes dans le renforcement de la paix, ce que des initiatives comme UFFP aident chaque jour à réaliser.